Von Wolf Stegemann

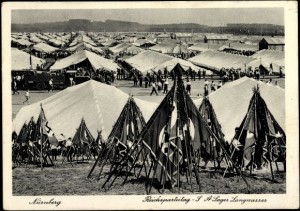

Rothenburger, die bei der SS waren, wurden bei Kriegsende im Lager Langwasser bei Nürnberg interniert. Denn nach der Besetzung Nürnbergs nutzte die US-Armee ab Juni 1945 einen Teil des aus einem SA-Lager hervorgegangenen Kriegsgefangenenlagers der Wehrmacht als Internierungslager für Angehörige der SS. Diese waren aufgrund des „Automatischen Arrests“ festgesetzt worden. Die Amerikaner fürchteten damals eine nationalsozialistische Untergrundbewegung und eine Beeinflussung der Bevölkerung durch ehemals führende Nationalsozialisten. Das Internierungslager wurde 1949 als letztes in Bayern aufgelöst, der danebenliegende Teil des allgemeinen Kriegsgefangenenlagers, bestand lediglich bis Juni 1946. Die rund 15.000 SS-Internierten warteten im Lager Langwasser auf ihr Entnazifizierungsverfahren oder mussten nach einer Verurteilung eine Arbeitslagerstrafe absitzen. Neben einer Lager-Entnazifizierungsspruchkammer und Programmen zur politischen Umerziehung gab es auch Kultureinrichtungen wie ein Theater, eine Bibliothek, eine Lagerschule, ein Orchester und einen eigenen Sportplatz.

Areal mit nationalsozialistischer Vergangenheit

Das Areal in Landwasser hat eine weiter zurückliegende wechselvolle Geschichte. Das Areal im Südosten Nürnbergs war Anfang des 20. Jahrhunderts dicht bewaldet und gehörte zum Lorenzer Reichswald, um 1910 war das Gelände wegen eines Schießplatzes ein militärisches Sperrgebiet. Nach verheerenden Waldbränden 1917 bis 1919 wurde das Gebiet in den zwanziger Jahren gerodet und diente zeitweise landwirtschaftlichen Zwecken. Zur Zeit der Reichsparteitage bot sich das einst stark bewaldete Gelände als Massenzeltplatz der Teilnehmer an. 1934 wurde das Areal zum Ausbau für die Reichsparteitage mit einem Fassungsvermögen von 410.000 Menschen beschlagnahmt. Nach Beginn des Krieges, als keine Parteitage mehr stattfanden, beschlagnahmte die Wehrmacht das Lagergelände, um ein Kriegsgefangenenlager zu errichten. Im April 1945 wurde das Kriegsgefangenenlager von amerikanischen Truppen befreit. Die Amerikaner nutzten die in Langwasser vorhandene Infrastruktur zur Stationierung der eigenen Truppen, stellten für diese Wohn- und Versorgungszelte auf und legten Fahrzeug-, Benzin- und andere Materiallager an. Die Große Straße des Reichsparteitagsgeländes diente als Flugplatz. Daneben wurden Teile des Lagers auch anderweitig genutzt: Flüchtlingslager (Volksmund „Valka-Lager“), Lager für Displaced Persons (DP), Krieggefangenenlager der Alliierten, SS-Internierungslager. Nach dem Bau einer hohen Betonmauer war von 1954 bis 1960 dort das Bundessammellager für Ausländer und damit der Vorläufer für die zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende (später in Zirndorf) und das spätere Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (heute: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg) untergebracht. Die ersten Hochhaus-Wohnsiedlungen, die heute das Bild bestimmen, entstanden um 1950.

SS-Internierten ging es im Lager besser als der Bevölkerung draußen

Zurück in die Nachkriegszeit: Das SS-Lager vom eigens für die Entnazifizierung gegründete bayerische Sonderministerium in München „schlecht und recht“ verwaltet. Nach einem Versorgungsengpass im Winter 1945/46 war allerdings die Versorgung der Internierten (1.700 Kalorien) besser als die der Bevölkerung, weil die Amerikaner darauf achteten, nicht in den Verdacht von Rache-Verhalten an den SS-Internierten zu kommen. Daher haben sie auch eine Fotoserie verboten, mit der die bayerische Regierung der Bevölkerung im Land zeigen wollte, wie schlecht es den SS-Männern und Nationalsozialisten erginge. Mittlerweile hatten die Internierten eine eigene Radiostation, eine Lagerzeitung, zwei Bibliotheken, ein eigenes Lagertheater mit Orchester, allerdings auch Wanzen.

Nach Auflösung der bayerischen Internierungslager (neben Langwasser noch Mosburg, Dachau und Hammelburg) wurde 68 Zurückgehaltene in das Amtsgerichtsgefängnis der Bischofsstadt Eichstätt überführt, darunter Nürnbergs Kampfkommandant General Weißenberger, der in den letzten Kriegstagen zusammen mit Gauleiter Holz seinen Gefechtsstand im Rothenburger Wildbad hatte, da Nürnberg zu stark bombardiert wurde. Er war es auch, der die sinn- und nutzlose Sprengung der historischen Doppelbrücke in Rothenburg ob der Tauber veranlasst hatte.

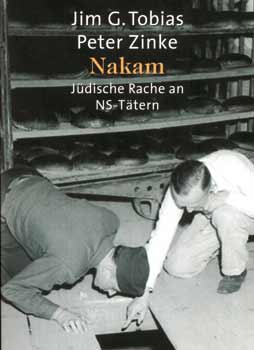

Die Genossenschaftsbäckerei am Schleifweg in Nürnberg 1946. Ein Kommando der jüdischen Racheorganisation Nakam brach in die Bäckerei ein und vergiftete die für die deutschen Kriegsgefangenen im Lager Langwasser bestimmten Brote mit Arsen.

Jüdische Rachepläne: Gift in Broten und im Trinkwasser der Städte

Das alles brachte keine Schlagzeilen. Allerdings gehört das SS-Internierungslager Langwasser zu den brisanten Kapiteln der Nachkriegsgeschichte – und machte Schlagzeilen: „Nakam – jüdische Rache an NS-Tätern“. Was war geschehen? Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete 2009 (Auszüge bzw. Zusammenfassung):

In der Nacht vom 13. auf den 14. April 1946 bestreichen drei Männer in einer Nürnberger Konsum-Bäckerei 3.000 Brotlaibe, die für das SS-Lager Langwasser bestimmt sind, mit dem Gift Arsen. Anderntags winden sich 2.000 SS-Männer mit Bauchkrämpfen, 38 von ihnen geht es sehr schlecht, Hunderte Mägen müssen ausgepumpt werden, viele werden vorübergehend blind. Aber niemand stirbt. Diese „Racheaktion Todesbrot“ erzielte nicht das von den Tätern gewünschte Ergebnis. Doch davon erfuhren sie erst Jahre später …

Die Brotvergifter von Nürnberg gehörten zu einer jüdischen Gruppe um den charismatischen Dichter Abba Kovner, der aus dem Getto von Wilna geflohen war und als Partisanenkommandeur in den Wäldern um die Stadt gegen die deutschen Besatzer gekämpft hatte.

„Die Juden schrieben mit ihrem eigenen Blut an die Wände der Gaskammern: Rächt uns!“, soll Kovner Ende 1945 seinen Mitkämpfern gesagt haben. Kovner nannte seine Gruppe „Nakam“ – nach dem hebräischen Wort für Rache. Und diese Rache sollte furchtbar ausfallen. Dabei war die „Aktion Todesbrot“ nur der mildere „Plan B“. Nach „Plan A“ sollte das Trinkwasser in deutschen Großstädten vergiften werden, um möglichst viele Menschen zu töten. Kovner reiste nach Palästina, um das Gift zu beschaffen. Nürnberg und Hamburg waren als erste Städte dafür ausersehen. Kovner versuchte, die jüdische Führung in Palästina für sein Projekt „Tochnit Alef“ – Plan A – zu gewinnen. Nach Angaben des israelischen Historikers Tom Segev hielt die jüdische Führung jedoch nichts von Kovners „obszöner Idee“. Der Partisanenführer ließ sich nicht umstimmen, bestieg ein Schiff mit dem Gift im Gepäck. Doch auf der Höhe von Toulon wurde er zum Kapitän gerufen und verhaftet. Vier Monate verbrachte er in einem britischen Militärgefängnis bei Kairo. Den Rucksack mit dem Gift hatte Kovner vermutlich noch über Bord werfen können. Es gilt inzwischen als historisch gesichert, dass Nakam von der jüdischen paramilitärischen Untergrund-Kampfgruppe Haganah („Verteidigung“), mit der sie eng kooperierte, an die Briten verraten wurde.

Staatsanwaltschaft Nürnberg stellte das Verfahren ein

Die Haganah, aus der später die israelischen Streitkräfte wurden, hatte Sorge, dass die internationale Empörung über einen Massenmord an deutschen Zivilisten möglicherweise die Gründung eines jüdischen Staates verhindern könnte. Auch der tödliche Plan B („Tochnit Bet“) war aus denselben Gründen von einem Haganah-Agenten hintertrieben worden. Kuriosum am Rande: Die Nürnberger Staatsanwaltschaft stellte im Mai 2000 ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes an zwei Nakam-Aktivisten ein, wegen „Verjährung aufgrund außergewöhnlicher Umstände“. Die „Aktion Todesbrot“ wurde 2009 mit Brad Pitt verfilmt: „Inglourious Basterds“.

Simon Wiesenthal: „Recht, nicht Rache“

Anders arbeitete der erfolgreichste aller Nazi-Jäger, der 2005 verstorbene Simon Wiesenthal, nach seinem Motto „Recht, nicht Rache“, das im Gegensatz zu Kovners „Nakam“ stand. Penibel recherchierte Wiesenthal die NS-Täterschaft, legte eine Liste der kompletten SS-Führungsriege mit 90.000 Namen an und ging 3.000 Fällen selber nach. Mehr als 1.100 NS-Verbrecher machte Simon Wiesenthal ausfindig, damit sie vor Gericht gestellt werden konnten. Er trug auch zur Ergreifung des Holocaust-Organisators Adolf Eichmann bei, der 1960 von Mossad-Agenten aus Argentinien entführt und zwei Jahre später nach einem spektakulären Prozess in Israel hingerichtet wurde.

_______________________________________________________________

Guten Tag!

Ich suche nach Informationen über meinen Vater. Leider kann ich selber nicht viel beisteuern – zu seinen Lebzeiten war ich offensichtlich kein guter Zuhörer. Er war seit 1939 als Pilot im Einsatz, u. a. KG 200, geriet in Nürnberg erst in amerikanische Gefangenschaft und später in französische Gefangenschaft.

Gruß und Danke!

Hallo: Mein Vater war von 1945-46 in Nürnberg laut Entlassungsdokument, unterzeichnet von Fencis Hilditch. Wo kann ich nähre Informationen über meinen Vater und den Entlassungsoffizier erhalten? Danke! Norbert Lautz

Hallo Norbert,

ich würde es einmal über die Deutsche Dienststelle (WASt), 13400 Berlin, versuchen.

Gruß Harri

Hallo Norbert, ich habe erst jetzt Deine Frage bzw. Anmerkung gelesen. Da ich gestern in den Unterlagen meines Vaters den Entlassungschein aus Nürnberg gefunden habe (Fencis Hilditch hat unterschrieben), war ich auch auf der Suche nach dem Prisoners Camp. Lebt Dein Vater noch? Vielleicht meldest Du Dich einfach mal bei mir. Gruß Joachim Gabriel

Mein Großvater war als Mitglied der 17. Panzergrenadierdivision (Waffen-SS) von den Amerikanern gefangengenommen worden und hat 10 Monate in einem Gefangenenlager verbracht (möglicherweise Langwasser; sein Alzheimer vernichtet leider zunehmend Details), bevor er zusammen mit einigen anderen hundert Gefangenen an die Franzosen verkauft wurde (seinen Angaben nach für 4 Dollar pro Nase). Er berichtete mir davon, dass er mit ansehen musste, wie ein riesiger Haufen Brot vor den Augen der Gefangenen verbrannt wurde. Er hat das damals als Strafe und Demütigung empfunden, da er stark hungerte.

Nachdem ich Ihren Bericht gelesen habe, stellt sich mir die Frage: könnte es sein, dass er das damals missverstanden hat und diese Verbrennungsaktion im Zusammenhang mit der Vergiftung des Brotes stand?

Anmerkung des Verfassers: Wenn er die Brotverbrennung in Nürnberg-Langwasser gesehen hat, könnte es so gewesen sein. Es sei denn, Brot wurde aus anderen hygienischen Gründen vernichtet.

zu diesem thema empfehle ich den roman “tag der abrechnung” von sam bourne.