Er ist Seminarlehrer für Deutsch in Schweinfurt und lebt in Schwebheim in Unterfranken. Zum Schreiben hat der 1948 in Rothenburg geborene Bernhard Gehringer nur an den Wochenenden und in den Schulferien Zeit. So sind innerhalb von zehn Jahren fünf Bücher im Eigenverlag erschienen, die zunächst nur im Freundeskreis kursierten, inzwischen aber auch im Buchhandel erhältlich sind. Seine anfängliche Zurückhaltung erklärt sich daraus, dass seine Arbeiten stark von persönlichem Erleben geprägt sind. So setzte er sich in seinem Erstling „Forget Anna“ mit dem Ende einer langen Beziehung auseinander. Es folgte „Lendenwirbel“. Die Auseinandersetzung mit dem Vater, der in Gehringers Heimatstadt eine Größe war, der die Familie autoritär führte, was zu den klassischen Vater-Sohn-Spannungen führte. Mit seinem Buch versuchte er, sowohl dem Vater wie dem Sohn gerecht zu werden.

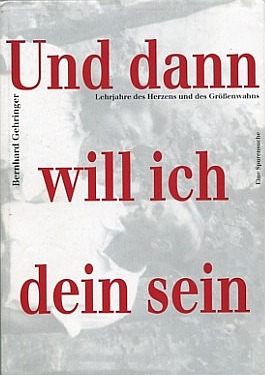

Mit seinem neuen Roman „Und dann will ich Dein sein. Lehrjahre des Herzens und des Größenwahns. Eine Spurensuche“ geht der Autor in die Zeit zurück, in der sich Mutter und Vater bei der Hitler-Jugend und beim BDM im Alter von 15 und 18 Jahren kennen lernen. „Zwei sehr idealistische junge Menschen“, sagt Gehringer. Der Vater ging zur Waffen SS, die Mutter richtete ihr Leben nach ihm aus. Er, der Vater, war nach dem Krieg Lehrer in Rothenburg und zeitweise Mitglied des Stadtrats.

Gesicherte historische Quellen und freie Fantasie der Erzählung

Bernhard Gehringer hat im Rothenburger Archiv recherchiert, Zeitungsausschnitte, Tagebücher, Briefe und Fotos der Familie ausgewertet, und kann so, durch Quellen gesichert, Geschichte mit dichter Atmosphäre lebendig werden lassen. Gleichzeitig gibt er seiner Fantasie freien Lauf, setzt sein literarisches Handwerkszeug virtuos ein.

Das Buch fängt ganz stark an, als der Sohn Abschied von der dementen Mutter nimmt, sie zum letzten Mal im Pflegeheim in Werneck berührt. Da wird eine ungeheuere erzählerische Kraft spürbar, die jedoch über 180 Seiten einfach nicht durchzuhalten ist. Gehringer hat literarische Seminare besucht, sich literarischen Gruppen angeschlossen, stellt sich der Kritik von Dozenten und Literaturfreunden. So kennt er das Schreiben nicht nur aus der Praxis, sondern weiß auch um die Theorie. Und dies lässt ihn spielen, einiges ausprobieren. Beispielsweise, indem er immer wieder die Erzählperspektive oder den Erzählstil, den sprachlichen Ausdruck variiert.

Gehringer weiß, dass sein Buch nicht unumstritten ist. Geht es doch um die Verführbarkeit von jungen Menschen in der nationalsozialistischen Diktatur. Gehringer verzichtet jedoch darauf, den Zeigefinger zu heben, will verstehen, ohne zu entschuldigen. Das ist schon deshalb wichtig, weil wir alle nicht wissen, wie wir uns selbst in einer konkreten Situation verhalten hätten (Text nach Karl-Heinz Körblein im „Main-Echo“).

Der „Fränkische Anzeiger“ Rothenburg schreibt über das Buch (Auszug):

„Motivation für seine künstlerische wie dokumentarische Verarbeitung. Für Nicht-Rothenburger wie Rothenburger ist ihm ein berührendes Zeitbild kleinstädtischen Lebens in den Jahren 1933 bis 1945 und der Nachkriegssituation gelungen, das gerade für junge Menschen als Rückschau wichtig sein dürfte. Mutig, sensibel und differenziert, fernab von unreflektierter Schuldzuweisung nimmt Gehringer die schwierige Arbeit auf sich, die Liebesgeschichte seiner Eltern im Schatten der nationalsozialistischen Propaganda zu beleuchten. Denn unberührt von den Verhältnissen war diese Beziehung freilich nicht, sondern bis in die Intimität der Liebesbriefe echote die täuschende Sprache der Nazi-Propaganda, wurden Liebesschwüre montiert mit Opferbereitschaft für ein Ideal, das sich als todbringende Anmaßung, brutaler Dünkel erwies.

Dieses in der Lebensgeschichte der eigenen Eltern zu erkennen, sie deswegen nicht zu verdammen, sondern ihre Verfehlungen verstehend zu beleuchten, um sie nicht als verdrängten Sprengstoff an die nächste Generation weiterzugeben, das ist Gehringers Ansatz, der ihm auch gelingt. […] So entsteht ein Rothenburger Bilderbogen der 30er-Jahre in verblüffender Harmlosigkeit, stellenweise auswechselbar scheinend mit der Gegenwart. Wären da nicht die Fakten wie zum Beispiel die Laufbahn des Vaters (Jahrgang 1924), eines jungen Leutnants bei der Waffen-SS. 1947 wird zwar das Spruchkammerverfahren gegen ihn eingestellt auf Grund der Jugendamnestie.

Stolz auf die Karriere in finsterer Zeit

Doch dieser „Entnazifizierung“ steht entgegen, dass sich der im Buch mit dem Namen „Frido“ bezeichnete Vater des Autors (ein bekannter Rothenburger Stadtrat und Festspieler) noch Anfang der 80er-Jahre in einer Rede zum Bundeskadettentag (30. September 1981) stolz zu seiner Karriere bekannte in finsterer Zeit. Von Erkenntnis der wahren geschichtlichen Lage und deren Folgen bis heute zeigt sich keine Spur. Nur als Beispiel eine Erinnerung an den 24. Oktober 1938: „In seiner (Fridos) Straße wohnte eine jüdische Familie. Hat er zugesehen, als man die zwanzig Juden […] über den Marktplatz getrieben hat, mit Schildern voll Spott und Hohn um den Hals?“ (bhi, 25. Oktober 2010).