Vorbemerkung: Die Rothenburger Juden, die bereits vor der so genannten Reichspogromnacht aus der Touristen-Perle ob der Tauber vertrieben wurden und zuletzt woanders unterkommen mussten, wurden von ihren unterschiedlichen Wohnorten mit den so genannten Todeszügen in die Ghettos und Konzentrationslager im Osten transportiert. Dort wurden die meisten ermordet. Darüber wird in anderen Artikeln dieser Online-Dokumentation ausführlich berichtet (siehe Inhaltsverzeichnis unter Jüdisches Leben und Leiden).

Von Dr. Stephan Stracke

Monika de Groot (Name geändert) war 1943 acht Jahre alt. Sie lebte in einem Dorf in den Niederlanden in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke nach Deutschland. Über diese Gleise fuhren die Deportationszüge aus dem Sammellager Westerbork in die Vernichtungslager in Auschwitz und Sobibor. Mehr als 100 000 Juden wurden auf diesem Weg in die Gaskammern transportiert.

Anfang September 1943 wurde die junge Niederländerin Augenzeugin einer Flucht aus einem dieser verplombten und schwer bewachten Todeszüge. Am helllichten Tag sprangen acht junge jüdische Gefangene, zwei Frauen und sechs Männer, hintereinander in die Freiheit. Beim Aufprall verletzte sich eine der Frauen schwer. Beide Arme gerieten unter die Räder. Mit letzter Kraft lief sie mit ihren halb abgerissenen Händen weg.

Fünfzig Jahre später schrieb Monika de Groot an die Gedenkstätte Westerbork und berichtete über ihr Erlebnis an der Bahnstrecke und fragte nach Überlebenden. Die 1918 in Amsterdam geborene Sonja Wagenaar-van Dam meldete sich. Und sie berichtete nach 50 Jahren über ihre Flucht vom 3. September 1944 aus dem letzten Transport, der nach Auschwitz fuhr, und über das Schicksal ihrer schwerverletzten Gefährtin Ciska. Als der Transport zusammengestellt wurde, musste die kleine Gruppe unter allen Umständen zusammen bleiben, denn sie hatten sich fest vorgenommen, gemeinsam aus dem Deportationszug zu entkommen, „denn einer der Männer hatte eine Säge bei sich. Die hatte er jeden Abend vor der Leibesvisite am Lagertor an sein Bein gebunden, damit er sie immer dabei hatte.“

Im Waggon gingen die Mitglieder der Gruppe direkt zur Rückwand und begannen sofort nach der Abfahrt ein Loch in die Holzwand zu sägen. Als das Sägen begann, brach im Waggon Panik aus, weil die anderen Gefangenen aufgrund von angedrohter Vergeltung im Falle von Fluchten um ihr Leben fürchteten.

Sonja Wagenaar-van Dam erinnert sich: „Die Männer unserer Gruppe mussten sich mit ihren Körpern schützend vor uns stellen. Als wir anfingen, haben wir erklärt, was wir vorhaben. Wir haben das Recht dazu. Wir haben das Recht zu flüchten. Wer mitgehen möchte, darf mit.“ Trotz hoher Geschwindigkeit ließen sie sich nacheinander durch ein Loch in der Rückwand unter den Zug fallen. Alle acht überlebten. Die junge Frau, deren Hände durch die Zugräder fast abgetrennt wurden, wurde in Zwolle unter Untergrundbedingungen notoperiert. Sie starb in den Sechzigerjahren an den Spätfolgen einer Infektion, die sie sich bei den Amputationen zugezogen hatte.

Dissertation im April 2014

Diesen Fall und andere Fälle hat die Berliner Historikerin Tanja von Fransecky 68 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945, im Rahmen einer Dissertation dokumentiert, die im April 2014 veröffentlicht wurde. Nach mehrjährigen Recherchen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Israel hat sie herausgefunden:

„Es waren in Westeuropa fast 750 Juden, die versucht haben, aus den Deportationszügen zu fliehen. Wer es wagte, aus den Waggons abzuspringen, konnte vom Zug erfasst und zerquetscht werden, manche verletzten sich beim Sprung aus dem schnell fahrenden Zug schwer und wurden oftmals von den lokalen Polizeibehörden wieder verhaftet. Die meisten Todesfälle gab es, weil die Begleitmannschaften, in der Regel Schutzpolizisten, von der Schusswaffe Gebrauch machten. Viele jedoch überlebten den Sprung aus dem Deportationszug.“

Es ist ein unbekanntes Kapitel des jüdischen Widerstands, dass viele Deportierte versuchten, aus den Todeszügen zu fliehen. Auch in Osteuropa fanden, wie der Historiker Reuben Ainsztein im Jahr 1974 schrieb, „noch Hunderte die Kraft zu Fluchtversuchen aus den Zügen, die sie nach Belzec oder in andere Vernichtungszentren bringen sollten“. Der Überlebende Joseph Silber bezeichnet die Fluchten sogar als „jüdische Revolte gegen die Deportation“.

Bevölkerung im Osten half den abgesprungenen Juden kaum

In Frankreich und in Galizien nahmen die Fluchtversuche mit der Ausbreitung von Gerüchten über die Massenvernichtung so deutlich zu, dass die Menschen auch im Winter unbekleidet oder ohne Schuhe in die Waggons gesperrt wurden, um Fluchten zu verhindern. Im Herbst und Winter 1942 versuchten trotzdem Hunderte, aus den Zügen nach Belzec durch Abspringen zu flüchten. Sogar aus Zügen, die das Dorf Belzec bereits erreicht hatten, sprangen Deportierte aus den Waggons. Noch heute erinnern sich ältere Leute wie Franciszek Wloch, die an der Bahnstrecke Lublin-Belzec lebten, an die „Springer“. Der Pole arbeitete an der Bahnlinie nach Belzec und wurde zum Augenzeugen der Transporte:

„Die Fenster waren nur mit Stacheldraht verschlossen, und es gab Wachen nicht nur am Ende des Zuges, sondern auch am Anfang, gleich hinter der Lokomotive. Im Winter waren die Leute nackt und sahen aus wie Skelette. In leeren Viehwaggons fanden wir herausgeschnittene Löcher, durch die die Leute ihre Kinder hinausgeworfen hatten oder selbst versucht hatten abzuspringen. Einige, oder sogar Dutzende Körper dieser verzweifelten Menschen wurden täglich an der Bahnlinie gefunden. […] Manchmal konnte auch jemand erfolgreich abspringen. Nackte Menschen starben hauptsächlich an der Kälte. Ich weiß von keinem Fall, in dem die örtliche Bevölkerung, Polen oder Ukrainer, diese Flüchtlinge gerettet hat.“

Laut Tanja von Fransecky haben im Vergleich mit den Niederlanden vor allem in Frankreich und Belgien etliche Deportierte versucht, mit allen möglichen in die Waggons geschmuggelten Werkzeugen die Waggons von innen zu durchlöchern, die Gitterstäbe zu verbiegen oder mit umfunktionierten Taschenmessern oder Metallsägen zu zersägen, um flüchten zu können.

Widerstandskämpfer stoppten den Zug – 242 Gefangene kamen frei

Am bekanntesten sind die Fluchtversuche aus dem 20. Deportationszug in Belgien geworden. Am 19. April 1943 stoppten drei junge Männer auf offener Strecke einen Zug, der 1.983 Juden, Roma und Sinti vom belgischen Sammellager Mechelen nach Auschwitz bringen sollte. Auf eigene Faust hielten die Widerstandskämpfer Youra Livchitz, Jean Franklemon und Robert Maistriau, ausgerüstet nur mit einer Pistole und Zangen, den Todeszug mit einer roten Sturmleuchte an und befreiten 17 Männer und Frauen. Dann eröffneten die überraschten deutschen Bewacher das Feuer.

Bis der Todeszug die deutsche Grenze erreichte, konnten weitere 225 Gefangene fliehen. Von den insgesamt 242 Zugflüchtlingen wurden 87 erneut verhaftet und mit einem der folgenden Transporte deportiert, 26 wurden erschossen, 119 Deportierten gelang es zu entkommen. Auch Willy Berler war in diesem Todeszug und versuchte die Flucht:

„Ich zieh’ mich schnell zur Luke hoch und lehne mich mit dem Oberkörper hinaus, um mich ins Leere fallen zu lassen, als mich ein schrecklicher Anblick trifft: Der unglückliche Kerl vor mir hat seinen Sprung verfehlt und ist am Zug hängen geblieben. Sein Kopf ist wie eine Melone aufgeplatzt. […] Ich springe nicht. Ich ziehe mich zurück, rolle mich im Waggon zusammen und beschließe, die Reise fortzusetzen, die lange Reise. Alles in allem, sage ich mir, fahren wir in ein Arbeitslager; und ich bin jung und stark. Wenn ich gewusst hätte! Der hundertste, der tausendste Teil der Wahrheit von Auschwitz hätte gereicht, dass ich mich entschieden hätte zu springen.“

Jüdischer Lagerarzt: „… spring, denn man wird dich verbrennen“

Ganz hinten im letzten Waggon befand sich die gelernte Krankenschwester Régine Krochmal. Sie sollte zusammen mit einem Arzt die Schwerkranken nach Auschwitz begleiten. Krochmal hatte sich zusammen mit jungen Juden und ehemaligen Spanienkämpfern in der Widerstandsgruppe „Österreichische Freiheitsfront“ engagiert und wurde in einer illegalen Wohnung in Brüssel festgenommen. Kurz bevor sie in den Waggon einstieg, sprach der jüdische Lagerarzt die junge Frau an: „Schneide die Latten auf und spring, denn man wird dich verbrennen“, und steckte ihr ein Messer zu.

Als der Zug losfuhr, weihte Régine Krochmal den begleitenden Arzt in ihre Pläne ein und versuchte ihn zu überreden, mit ihr zu „flitzen“. Doch der weigerte sich mit dem Hinweis auf die Hilfebedürftigkeit der Kranken und wollte sie an der Flucht hindern. „Denn die Nazis hatten gedroht, dass alle erschossen werden, wenn einer flieht.“ Es kam zu einem Wortgefecht, zu einem Kampf. Mit all ihrem Überlebenswillen schlug die zierliche Widerstandskämpferin den Arzt nieder.

„Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe zugeschlagen und er lag auf einmal auf dem Boden. Dann habe ich die Gitter durchgesägt. Mit letzter Kraft habe ich mich zu der kleinen Öffnung hochgezogen, mich durchgezwängt und draußen festgekrallt und darauf gewartet, dass der Zug langsamer wird.“ – Dann sprang sie und landete unverletzt in der Böschung neben dem Bahndamm.

Elfjähriger sprang vom Zug in die Freiheit

Simon Gronowski sprang mit der Hilfe seiner Mutter als Elfjähriger aus dem 20. Deportationszug und überlebte, im Gegensatz zu seiner Mutter, die nicht mehr springen konnte und in Auschwitz vergast wurde. Simon Gronowski, der heute als Rechtsanwalt in Brüssel lebt, erinnert sich an seine Flucht: „Meine Mutter sagte auf Jiddisch zu mir: ,Der Zug fährt zu schnell.’ Plötzlich ist der Zug langsamer geworden, und in diesem Moment bin ich gesprungen.“ Für Simon Gronowski waren es die letzten Momente bei seiner Mutter: „Ich höre, wie die Wachen in eine Richtung laufen, weil sie etwas bemerkt hatten. Sie schießen und schreien. Meine Mutter konnte nicht mehr springen. Ich bin in den Wald gelaufen, die ganze Nacht bin ich gelaufen, aber meine Mutter habe ich nie wiedergesehen.“ Simon Gronowski hatte Glück. Er wurde von einem belgischen Gendarmen und seiner Frau aufgenommen und nicht verraten. Die Rettung war kein Einzelfall: Fast alle Geflüchteten aus diesem Deportationszug überlebten mit Hilfe der belgischen Bevölkerung.

Drei Tage und Nächte Hunger, Durst, Wahnsinn, Schläge und Schreie

Für Tanja von Fransecky ist es kein Zufall, dass die Fluchten und Fluchtversuche so lange unerforscht blieben. Fluchten aus Deportationszügen passten nicht in das Bild des wehrlosen jüdischen Opfers. Auch die grausamen Umstände der Deportationen könnten dazu beigetragen haben. Obwohl es zahlreiche Berichte über die Deportationen gibt, fallen etliche dieser Berichte knapp und vage aus. Nur wenige Holocaust-Überlebende haben die Verzweiflung der Deportierten und das Sterben in den Waggons in so deutliche Worte gefasst wie Paul Chitelman, der von Frankreich aus nach Auschwitz deportiert wurde: „Drei Tage. Drei Nächte. Hunger. Durst. Wahnsinn. Urin. Exkremente. Wahnsinn. Schläge. Schreie von Wahnsinnigen.“

Vielfach überliefert sind auch Rangeleien und teilweise hart ausgetragene Auseinandersetzungen um Wasser und Plätze an den vergitterten Luken. Tanja von Fransecky nimmt an, dass die überlieferten Handgreiflichkeiten und teilweise hart ausgetragenen Konkurrenzen um Ressourcen und um die Deutungshoheit der Situation als Verrohung im Umgang miteinander wahrgenommen wurden und daher schambehaftet sind. Diejenigen, die aus einem Deportationszug flüchten wollten, standen zudem vor einem moralischen Dilemma, denn allen Deportierten wurde beim Einsteigen in die Waggons angedroht, falls jemand aus ihrem Waggon während der Fahrt fliehen würde, werde man alle übrigen Waggoninsassen erschießen. Für viele überlebende Zugflüchtlinge war es sicherlich eine moralische Last, die Flucht gewagt zu haben und dabei die Zurückbleibenden verlassen und gefährdet zu haben.

Ebenso traumatisch konnte es sein, als einzelne die Flucht gewagt zu haben und dabei die anderen, zum Teil Familienmitglieder, zurückgelassen zu haben. Claire Prowizur musste ihren bewusstlosen schwerkranken Vater im Waggon zurücklassen. In einem Interview berichtete sie Tanja von Fransecky, dass sie erst 20 Jahre später in Israel von einer Auschwitz-Überlebenden erfahren hatte, dass ihr Vater, als er noch einmal das Bewusstsein erlangte, über ihre Flucht glücklich gewesen sei.

Neben SS und Wehrmacht wurden auch Polizeiangehörige zur Bewachung der Deportationszüge eingesetzt; das Foto zeigt ein Polizeibataillon im Osten

Bewacher der Todeszüge hatten materielle Vorteile

Für die Bewachung der Züge war die Ordnungspolizei zuständig. Tatsächlich wurden auch andere Einheiten eingesetzt, in Frankreich etwa die zur Wehrmacht gehörende Feldgendarmerie und die französische Gendarmerie. Jeweils 1.000 Deportierte wurden in der Regel von einem Offizier und 15 Polizisten bewacht. Wie sich ein Bewacher 1968 erinnerte, war die Begleitung der Todeszüge unter den Polizisten wegen der damit verbundenen materiellen Vorteile sogar „besonders beliebt“.

Der Offizier lobte die „Geistesgegenwärtigkeit“ des Todesschützen

Keiner der in den Begleitkommandos eingesetzten Polizisten ist für diese Tatbeteiligung am Holocaust in Deutschland je verurteilt worden. Angehörige der Begleitkommandos wurden in den Strafverfahren gegen Deportationsverantwortliche oftmals lediglich als Zeugen, nicht als Beschuldigte vernommen. Erst im Sommer 2009 musste die Dortmunder Staatsanwaltschaft zum ersten Mal in der Geschichte Mordermittlungen gegen einen Schutzpolizisten aufnehmen.

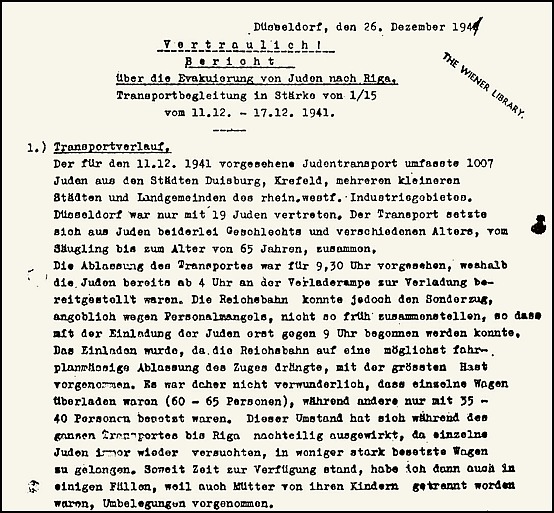

Im Rahmen ihrer Forschungen war Tanja von Fransecky auf einen Transportführerbericht gestoßen. Laut diesem Dokument war ein Jude am 13. März 1943 in Frankreich aus einem Deportationszug geflüchtet. Ein Zugwachtmeister der Schutzpolizei namens K. zog die Notbremse, schoss auf den Flüchtenden und nahm mit einem von einer Passantin geliehenen Fahrrad die Verfolgung auf und „erledigte“ den Juden am Ufer der Marne mit einem Kopfschuss. Diese Tat hatte der verantwortliche Polizeioffizier in einem Bericht für seine Vorgesetzten dokumentiert, nicht ohne die „Geistesgegenwärtigkeit“ des Todesschützen namentlich zu loben. Das Schriftstück wurde nach dem Krieg zunächst in französischen Archiven aufbewahrt und 1971 den deutschen Strafverfolgungsbehörden in Ludwigsburg, Köln und der Sonderkommission des LKA in Düsseldorf zur Kenntnis gebracht.

Im Februar 2009 stieß Fransecky im Internet auf die Ehrung eines gewissen Walter K. wegen seiner 60-jährigen Mitgliedschaft in der „Gewerkschaft der Polizei” (GDP) in Bottrop (Ruhrgebiet). Weitere Recherchen ergaben, dass Walter K. laut seiner Entnazifizierungsakte in der fraglichen Zeit im Polizeiregiment 4 in Paris „gedient“ hatte und mit seiner Kompanie auch Deportationszüge begleitete. K. hatte seine Entnazifizierung aber problemlos überstanden und konnte seine Polizeikarriere im Diebstahldezernat bei der Bottroper Kriminalpolizei ungestört fortsetzen.

Noch 1971 galten Kopfschüsse auf flüchtende Juden rechtlich nicht als Mord

Ein Strafverfahren wegen Mordes kam 2009 nicht mehr zustande. Der damals 94-jährige Zugwachtmeister K. war ernsthaft erkrankt und nicht mehr verhandlungsfähig. Er ist mittlerweile gestorben. Zu spät kommen auch die Erkenntnisse für die jetzt ermittelnde Sonderkommission des Landeskriminalamts (LKA) in Düsseldorf. Sie fanden das Morddokument unberücksichtigt im Aktenbestand ihrer Vorgänger beim LKA. 1971 galten die Kopfschüsse auf flüchtende Juden erstaunlicherweise nicht als Mord.

___________________________________________________________